小商いのカタチ:KALPA(長野県茅野市)

クリップボードにコピーしました

article/ pictures : Yuya Okuda

お店づくりは小商いの最初の一歩。 一軒のお店には、そこに携わった人の数だけ物語が秘められている。 手元のカードと思い描く理想を天秤にかけ、何を選びとっていったのか。 お店が出来上がっていくその背景をひもとくことで、小商いの理想のカタチを探る──

長野県茅野市の市街から北八ヶ岳の山へ向かう途中、畑と住宅地が入り混じった長閑な景観の中にパン屋「KALPA(カルパ)」はある。長野県産小麦と自家製酵母を用い、小麦と塩と水のみのシンプルなパンを求めて、遠方からもお客さんが訪れる。店主の殿塚竜夫さんは、スケートボーダーやZINEの編集者といった多彩な顔を持ち、パン一筋のベーカーとは異なる視点から日々パンと向き合っている。パンとスケートボード、一見混じり合うとは思えない二つが交差する殿塚さんのパンづくりとは。

農産物としてのパン

東京で有機野菜や自然食品の流通の仕事をしていた殿塚さんが長野に移住するきっかけとなったのは、2011年に起きた東日本大震災だった。震災で都市部の脆弱性を感じると同時に、福島第一原発の事故の影響で農産物の流通に携わることに対するジレンマが生まれた。そんな折、ルヴァンの信州上田店がスタッフを募集していることを知った殿塚さんは、仕事を辞めて2013年から上田のルヴァンで働き始めた。

「ルヴァンは天然酵母・国産小麦の先駆けと言われていますが、僕が魅力を感じたのは小麦農家と長い間パートナーシップを築き上げているところです。東京のルヴァンは栃木の農家の上野長一さんと、上田のルヴァンではなつみ農園さんと長年お付き合いされている。前職でも有機野菜をつくる農家から野菜を買って売るという仕事だったので、ルヴァンには同じ背骨を感じました。それに長野にはよく山登りに来ていたこともあって、いつか住んでみたいと思っていたんです」

ルヴァンで4年働き、殿塚さんが独立先に選んだのは長野県茅野市。ルヴァンのある上田市以外の場所で、ルヴァンきっかけで知り合えたなつみ農園さんとやりとりができる距離で、というのが物件探しの基準だった。

「こっちに住み始めて気づいたんですが、東京や名古屋からだいたい2時間半くらいなんです。それに八ヶ岳のほうには別荘やペンションも多いので、地元以外の方がよくパンを買いに来てくれます。お店を始める時に客層のことまで考えていなかったのですが、普段パン屋に来てくれている地元の方たち以外にも、こういう方たちに支えられているんだなって」

そうこうしているうちに、開店時間の10時を迎えた。店舗前の駐車スペースには次々と車が停まり、年配の夫婦から大学生くらいの男女のグループまで、確かに幅広い客層が入れ替わり立ち替わり訪れる。殿塚さんは、一組一組にこの日焼いたパンについて説明していく。

「全部長野県の小麦とここで育てた酵母で作っているパンです。ブリオッシュ以外の生地は小麦と水と塩だけで、お砂糖や油は入っていません。小麦と水と塩だけなんですけど、全粒粉と言って、小麦の外側の殻も全部使っているのでいろんな味がします。そのまま食べてもいいし、チーズやバター、オリーブオイルと食べても美味しいですよ。ブリオッシュは豆乳で仕込んでいて、バターも砂糖も割と少なめなのでさっぱりとした味。だから肉料理と合わせても美味しいし、もちろんジャムやバターで食べても美味しいです。プレーンのカンパーニュは、小麦全粒粉、ライ麦全粒粉に加えて地粉も使っているのでしっとりもっちりした食感です。それにくるみが入ったものと、ドライのシロイチジクが入ったものがあります」

誰にでもわかるように説明する殿塚さんの言葉に耳を傾けていると、目の前に並ぶパンもまた農産物であり、パン屋という場は子供から大人までが等しく農産物に触れる入口になっているのだと気づかされる。お客さんが帰った後にそんなことを殿塚さんに伝えると、頷きながらこう話してくれた。

「パンの原料の小麦も、つくる時には既に白い粉の状態だから農産物という認識はみんな薄いですよね。でも本来の姿は地面から生えている麦です。僕は環境問題に興味関心がありますが、農業が水や土を汚しているということを知ったのは食べる物がきっかけでした。だからお客さんから『なんでこんなに美味しいんですか?』って訊かれた時に、『ちゃんとした農家が作ってくれているフレッシュな小麦を使っているのも理由のひとつかもしれません』とか、『ちゃんと歴史に基づいた作り方を大切にしているから』と説明することで、もしかしたら相手に何らかのスイッチが入るかもしれない。そういう期待が少しあります」

パンと世界平和

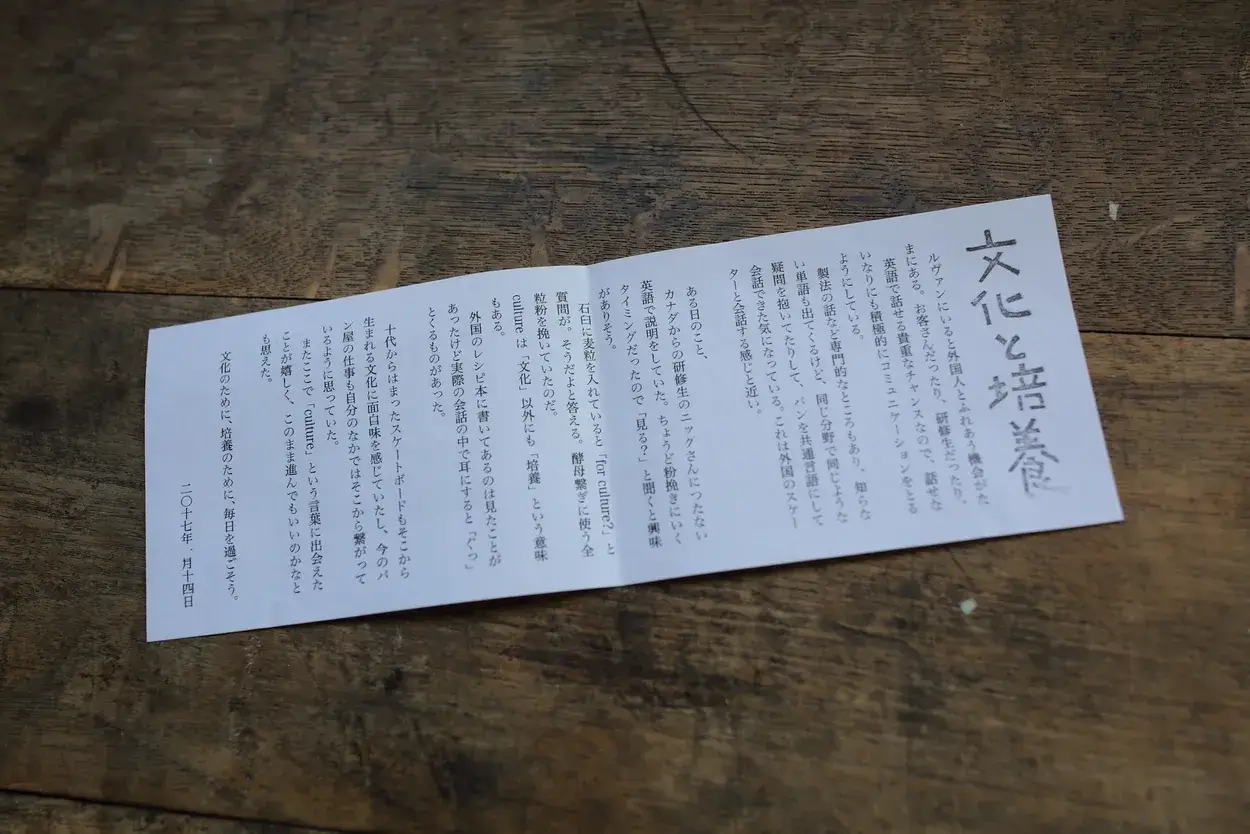

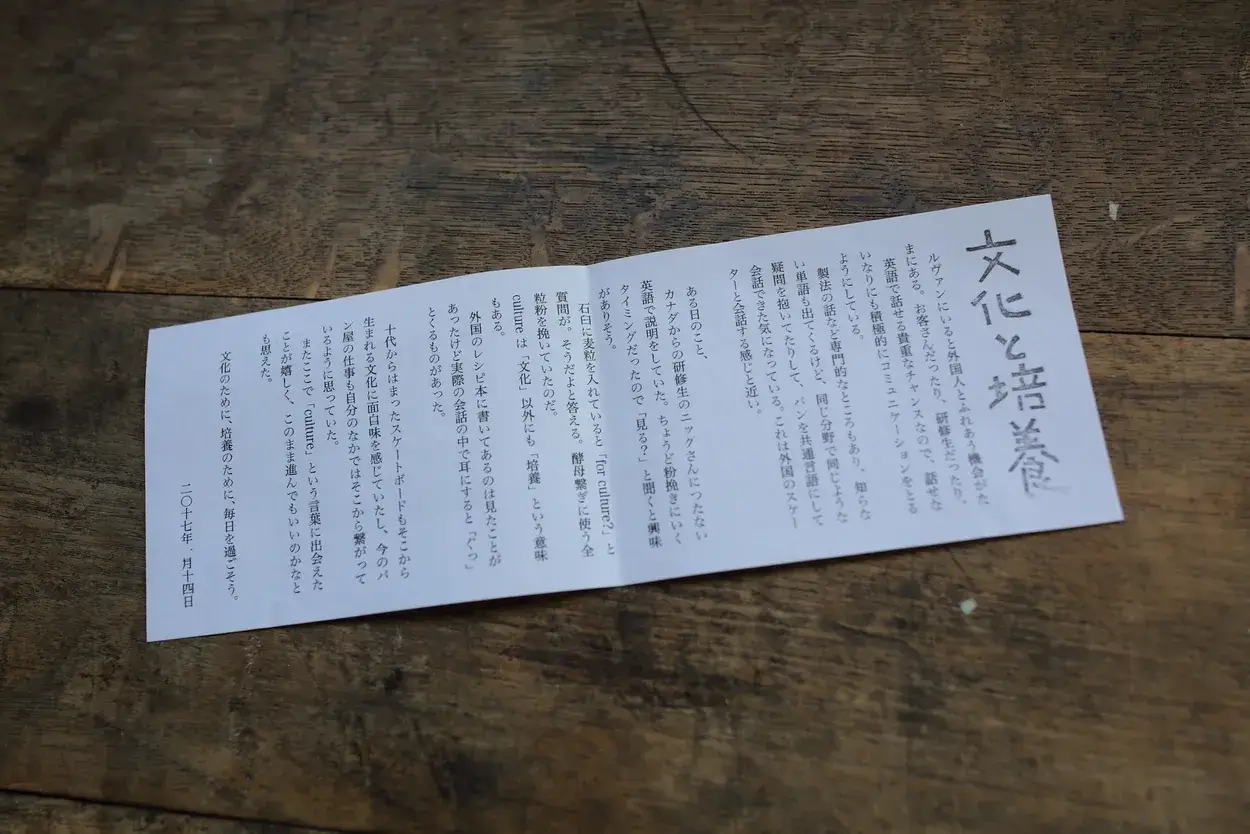

この日、殿塚さんから名刺代わりに渡された一枚の紙がある。手書きで連絡先を書いたその小さな紙の裏には、殿塚さんがルヴァンで働いていた時に感じて書き留めたものだという「文化と培養」と題した短い文が載っていた。日付には2017年1月14日とある。そこには、「culture」という言葉との再会の様子が描かれていた。

cultureと聞くと、真っ先に「文化」を思い浮かべると思うが、実はそれ以外に「培養」という意味もある。殿塚さんが十代からはまっていたスケートボードと今のパン屋の仕事が地続きのように緩やかに繋がっている、そんな実感とともに、文の最後は「文化のために、培養のために、毎日を過ごそう」という言葉で締められていた。スケートボードのカルチャーとパンつくりに必要な培養、殿塚さんの中でその二つはどのように重なっているのだろうか。

「街中にあるベンチや階段も視点を変えれば、スケボーの道具として違う形で役に立ちます。同じようにパンづくりにおいても、材料に良し悪しをつけるのではなく、身近にあるものでどうやって美味しいものをつくるかをよく考えています」

「ピピピピ……」というタイマーの音に呼ばれて、殿塚さんは一時厨房に戻る。香ばしい香りとともに、オーブンから取り出した焼きたてのフォカッチャを手に、売り場に戻ってきた。

「このフォカッチャには茅野のスケートパークからもらったじゃがいもを使っていて、この売上の一部はスケートパークに運営資金として返すつもりです。向こうもそんなつもりじゃなかったのに勝手に巻き込まれちゃう感じがおもしろいかなって(笑)」

さらに殿塚さんに、スケートボードのどんなところに惹かれているのかを訊ねると、少し意外な答えが返ってきた。

「スケボーはまず間違っているんです。街中でやること自体が法律違反だし、人のものを傷つけるし、うるさくて危ない。それでも止められないくらいの気持ちに突き動かされてみんなやっている」

殿塚さんの言葉が、次第に熱を帯びていくのを感じた。

「そこにはもはや善も悪もないんです。怒ってくる人もいますよ、『危ないからやめろ』とか。でもそういう正義感こそ気をつけるべきだと僕は思っています。自分の行動が正しくて、相手の行動が間違っているなんてないんです。自分のほうが正しいと思っているから戦争なんて起こってしまうし、それをみんなが自覚できれば、集団でヒステリックになることもない。だから、みんな“自分は間違っている”というところからスタートしたらいいんだと思っています。生きることって矛盾だらけだから。菌もそうなんです。菌に良いも悪いもなくて、あらゆる菌のバランスで成り立っている。それが自然酵母でパンをつくっているおもしろさでもあるし、スケボーと通じる部分でもあります。そういう価値観が伝わるといいな。僕にとってパンをつくることは、ちっちゃいけど世界平和なんです」

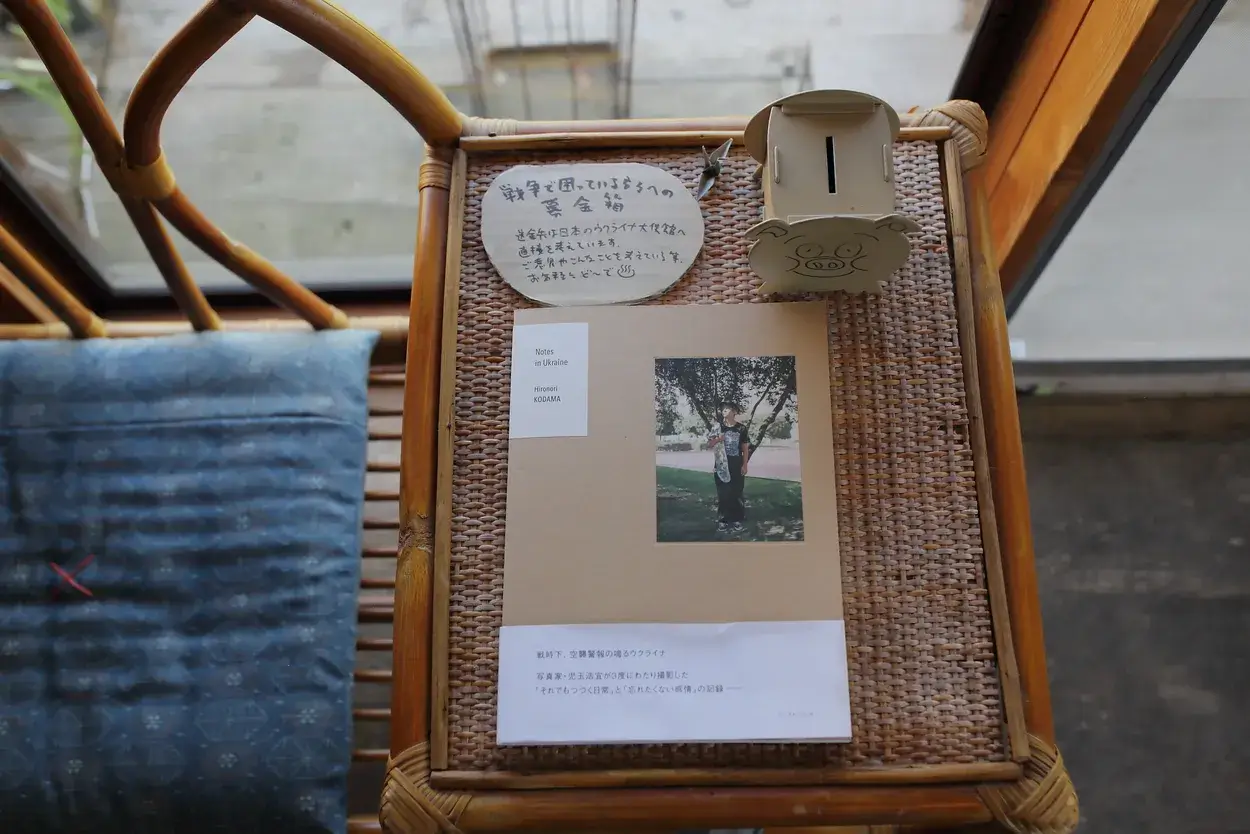

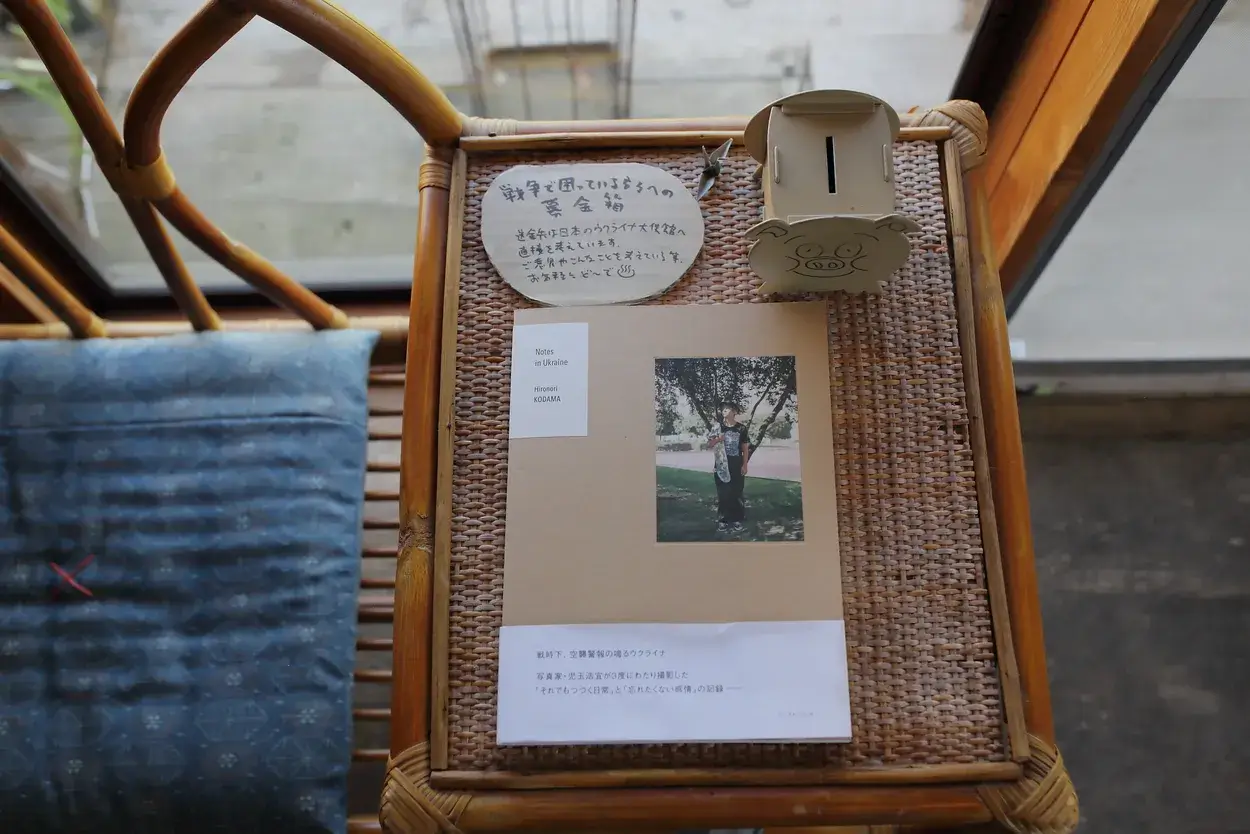

ふとお店の入り口の扉脇にぽつんと置かれた、1冊のウクライナの写真集と募金箱が目に留まった。その募金箱を置くことに、正しいも正義もないのだ。ただそこには、気持ちよく日々を過ごしたいという殿塚さんの願いのようなものが感じられた。

店名のKALPA(カルパ)の由来を訊くと、「サンスクリット語で、宇宙の始まりから終わりまでの時間という意味です。2、3日で思いついたんですけど、語感がよかったから」と殿塚さんは話す。大きな宇宙の中で小さな酵母菌が働く、ゆったりとした時間を感じてもらいたいという殿塚さんの願いと、先の善悪の話に通じているように思えた。それは、人間よりもはるかに小さな、酵母菌という生き物の時間軸で日々を過ごすベーカーならではの視点なのだろうか。

「矛盾をはらみつつ、生きていけばいいんですよ」

最後にそう呟いた殿塚さんの、どこか肩の力が抜けた物言いは、まるで自身に言い聞かせるようでもあり、胸がすっとする思いがした。

KALPA

住所:〒391-0211 長野県茅野市湖東8777-1

電話:0266-55-5386

営業時間:10:00 - 18:00

定休日:日曜・月曜日

Instagram : @tatsuo_the_baker

HP : https://kalpa.theshop.jp/