食材のクリエイターたち: Campos Brothers Farm

クリップボードにコピーしました

article:Yuya Okuda

pictures:Noriaki

Maeda

生産者、製造者、輸入者、販売者……役割や呼び名は違えど、みなそれぞれが個性的なつくり手だと言える。様々な能力と意志を持つ食材を生み出し、加工し、流通させる“食材のクリエイターたち”を訪ねるシリーズ企画

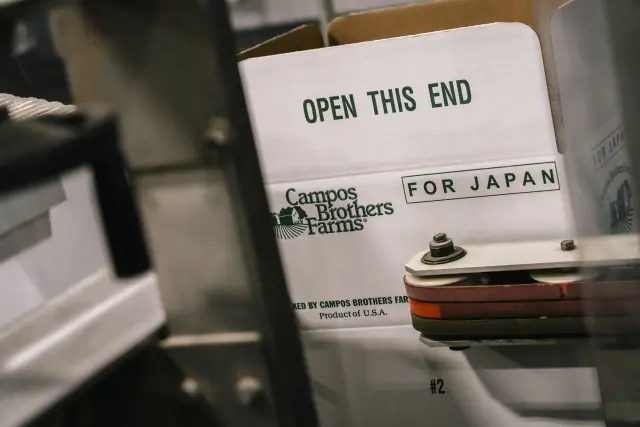

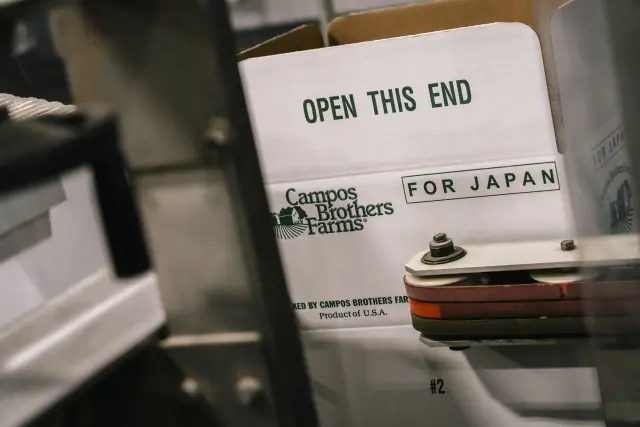

カリフォルニア最大規模のパッカーでありながら、アーモンドの栽培から加工まですべて自社で行うCampos Brothers Farmは、サスティナビリティにおいても業界をリードしている。世界的にアーモンド需要が伸びている中で、高品質で安全なアーモンドを、この先何十年と供給し続けていくために創業から守り続けていることとは何か。二代目社長であるスティーブン・キャンポス氏に話を訊いた。

世界が欲するキャンポス社のアーモンド

カリフォルニア州中部フレズノ郡にあるCampos Brothers Farm(以後キャンポス社)の農園に撮影に訪れた9月中旬は、1年の成果が実を結ぶ最も忙しい時期。アーモンドは桜と同じバラ科のサクラ属の落葉高木で、カリフォルニアでは2月から3月中旬頃にかけて桜にそっくりな白やピンクの花を咲かせる。ミツバチによって受粉されて実を結ぶと、7月の終わりから10月にかけて収穫が行われる。

1本あたりの木から採れるアーモンドの数は平均4000個にものぼり、1本1本シェイカーと呼ばれる機械で激しく揺すって実を落とす。落とされたアーモンドの実は、そのまま7日から10日かけて自然乾燥させた後、スウィーパーと呼ばれる機械で一列に掃き集め、その上を掃除機のような収穫機を走行させて吸い上げる。こうしてトレーラーに集められたアーモンドは工場施設に輸送される。

取材に応じてくれたスティーブン・キャンポス社長は、キャンポス社のアーモンド製品において最も重要視しているのは「安全性と品質」だと言う。そのためにも、日本を重要なマーケットと位置づけているのだと。

実際に同社のNo.1輸出市場は日本であり、近年中東や韓国といった他国への輸出を伸ばすことができているのも、日本の顧客が求める品質に応えてきたからだと話す。その発言を裏付けるかのように、社長自ら年2回の頻度で来日し、取引先のみならず全国のベーカリーや洋菓子店を回っている。自分の目で見て、聞いて、触れることが、アーモンドの未来を考えていく上で何より大事。それがスティーブンの信条のようだ。

「日本のマーケットを訪ねて感じるのは、フランスやイタリア以上にいい原材料を使っているということ。材料へのこだわりは世界一だと思います。それだけ私たちに求められる品質への要求も高いですが、創意工夫に富んだ商品の多さにも感銘を受けています。それに、昔は殻付きアーモンドの需要が大半を占めていましたが、様々な形態のアーモンドが求められるようになったのも最近の傾向ですね」

一口にアーモンドといっても、その製品の形態は加工方法によって多岐にわたる。皮付きか皮むきか、スライスかクラッシュか粉砕か、あるいは加熱したり、他の材料と混ぜることで、保存性が高まったり風味が良くなったりもする。この変幻自在さがアーモンドの魅力の一つとも言える。

さらにスティーブンは最近の傾向として、世界のアーモンドマーケットの伸びについても言及する。例えばインドでは、これまでは富裕層しか消費してこなかったが、近年は中間層の人たちまで食べるようになったのだという。インドの人口は2023年に14億2,860万人を超えて、中国を抜いて世界一になった。その中間層というのだから、需要の増加は計り知れない。

今はまだ安定供給できるだけの余力はあるということだが、近い将来供給不足に陥らないように各国のマーケットに目を向けているのだろう。では日本に対しては何か課題はあるのだろうか。こちらの問いかけにスティーブンは、少子高齢化と人口減少を日本固有の問題と捉えた上で、高年齢層にも受け入れられやすいアーモンド製品の開発が必要だろうと説く。

内製化×最新技術×持続可能性

キャンポス社の創業は1957年、スペインのバスク地方からカリフォルニアに移住した現会長のトニー・キャンポスと二人の兄弟によって創設された。農家から事業を始め、地元農家たちの要望に応えてアーモンドの果皮除去工場を建設したのは1980年のこと。それが今では約260エーカー(サッカーグラウンド260個分)もの広さを有し、約350人のスタッフを抱えるカリフォルニア最大規模の巨大パッカーに成長した。

特筆すべきポイントは、アーモンドの栽培から加工、出荷までのすべての工程を内製化していることだろう。驚くことに、運搬用のトラックもトレーラーもドライバーもすべて自社でまかなっている。生産性向上の観点で考えると、規模が大きくなるほど委託・分業にしたほうが効率も良くなるだろうが、キャンポス社が追求するのは安全性と品質。食品の安全を証明するためにはトレーサビリティの確保は不可欠であり、それも自分たちでやることで、より完璧に近い状態にできる。

工場施設に運ばれたアーモンドの実は、まずは外皮(果肉)をむいて選別と燻蒸消毒をされ、その後様々な用途に合わせて加工・カットされて出荷される。シアーロール(殻割をするローラー)からエレクトロニックソーター(電子選別)まで最新鋭の設備の導入に投資を惜しまないこともまた、キャンポスの強みの一つ。

最新の技術を積極的に取り入れる姿勢は、農業のあり方を見直すことにも繋がっている。キャンポスのすべての農園では、灌水の効率化と節水のために、早い段階から点滴灌漑/マイクロスプリンクラーに切り替えていたが、さらに2017年にはPhytech(ファイテック)と呼ばれる最新の技術を導入した。このPhytechとはどのようなものか、スティーブンに説明を求めた。

「樹木の中にセンサーを埋め込むことで、水分量を可視化できる技術です。これによって樹木や土が必要とする水や肥料の量を最適化できる。カリフォルニアのアーモンド産業は、過去20年間で必要な水の量を33%も削減してきましたが、私たちはこのPhytechによってさらに15~20%の削減に成功しました。ただ誤解しないでほしいのですが、こうした節水努力をするのはアーモンドが他の食品よりも大量に水を必要とするからではありません。カリフォルニア州では農業を中心に高度な水のマネジメントを行うことが求められており、2014年には地下水の汲み上げを大幅に制限するSGMA(Sustainable Groundwater Management Act)という州の法律が可決されたことからも、水の効率的な管理は必須なのです」

キャンポス社の農園があるセントラルバレーは、冬の湿度が高く、夏は暑くて乾燥した地中海性気候が特徴の、アメリカ最大の農業拠点。乾燥した土地柄、水需要の大部分をシエラネバダ山脈の雪解け水(地下水)に頼っている。しかし近年では雪解け水の量が著しく変化し、カリフォルニア州は頻繁な洪水と干ばつの被害に見舞われている。気候変動の深刻な影響として、テレビなどのニュースでご存知の方も多いだろう。このような背景から、キャンポス社は節水技術を進化させるだけでなく、雨水や洪水時の水を捕捉する貯水池を多数建設し、業界の模範となるリーダーシップを発揮している。

アーモンド農家としての矜持

キャンポス社の経営方針は、同社のスチュワードシップに掲げられたトニー会長の次の言葉に集約されている。

“農家として、我々は地球から与えられる恩恵を受託する上での責任を負っています。我々の生活も、母なる大地が与えてくれるすべての恩恵を活用する責任と、地球からの借り物である土地にいかに持続可能な形で関わっていくのかに懸かっているのです”

キャンポス社は、長い間環境を守るためにあらゆることに取り組んできた。水を守るという観点でのPhytechを導入もその一つだが、2018年にはアメリカ企業としてパリ協定にも署名し、CO2の削減にも熱心に取り組む。同社では、工場施設や農園全体で必要な電力のほぼ100%を自社の太陽光発電でまかなっている。さらに、アーモンドを栽培することはカーボンニュートラルなのだとスティーブンは説く。

「アーモンドの木を植えて育てることは、長年大量のCO2を吸収してくれますし、健康な樹木ほどより多くのCO2を吸収します。樹木がどれだけCO2を吸収しているかは、Phytechの技術を応用することで把握できます。それに私たちはアーモンドの加工工程で廃棄物を出しません。むかれた外皮は牛の飼料になりますし、殻も家畜の寝具などに利用されています。老いて収量の落ちた樹木ですら、粉砕して土に戻すようにしています。こうすることで、燃焼によるCO2を出さないばかりか、より多くのCO2を地中に隔離できるようになるのです。こうした再生への取り組みは非常にコストがかかるものですが、この先何十年もアーモンドを栽培し続けていくためには不可欠な投資です」

大地からいただいたものはちゃんと戻さなければならない。そう締めくくるスティーブンの考え方は、近年注目を集めているリジェネラティブ農業(環境再生型農業)と重なるものだった。だが、リジェネラティブ農業やアグロフォレストリー(農業と林業を組み合わせた農法)においては、多品種栽培が基本となっている。深刻化する気候変動の観点からも、単一作物の栽培は少なからずリスクをはらんでいると思うが、キャンポス社ではこの先アーモンド以外の食品をつくる可能性は考えていないのだろうか。率直に疑問をぶつけてみると、スティーブンは首を横に振って「そこに関しては変わることはない」と断言する。そして最後にこう言葉を付け加えた。

「We are married to almond(私たちはアーモンドと結婚しているんだ)」と。

Campos Brothers Farm

住所:15516 S Walnut Ave,Caruthers, CA 93609

ホームページ : https://www.camposbrothers.com/