料理人のための乳製品

クリップボードにコピーしました

1868年、中沢乳業の歴史が始まった。

農家の息子に生まれ育った創業者の中澤惣次郎は自然相手の仕事を志し、当時の日本では未開拓の市場だった乳製品に目をつけた。

明治維新によって江戸が東京に改められたこの年、惣次郎は現在の東京・JR新橋駅周辺に土地を得て移り住み、牧場経営を開始。しかし草創期の酪農事業は決して容易なものではなく、一般市民の間でそれまで見たこともなかった牛乳や乳製品はなかなか浸透しなかったという。

そうしたなかで惣次郎は、「乳製品の美味しさを知ってもらうこと」を最優先課題として掲げる。このためにはまず料理人たちに使ってもらい、適切な調理法で消費者の口まで届けなければならないと考えた彼は、業務用製品の市場に力を注ぐことを決意。プロユースに特化した、中沢乳業のものづくりの原点がここにある。

風向きが大きく変わったのは1887年。文明開化の象徴として建てられた「鹿鳴館」では、国賓や外交使節団の接待のための社交場で西洋料理が振る舞われ、この時に中澤牧場の牛乳が多く使用された。時を同じくして市民の間でも洋食ブームが広がり、街には洋菓子屋、洋食店が次々と開店。この頃から、国内における牛乳や乳製品の需要は一気に拡大していく。

今やフレッシュクリーム製造には欠かせない遠心分離機を日本でいち早く導入したのも中沢乳業だ。それまでは静置した牛乳の上部に浮き上がった乳脂肪分をいちいち掬い取って製品化するという非効率なやり方だったが、1923年にスウェーデン・デラバル社製の遠心分離機を導入し、機械製造に切り替えたことで量産が可能に。中沢乳業はシェフたちの毎日を支える生クリーム専門メーカーとして、その地位をたしかなものにした。

開拓者たちのあゆみ

日本でいち早く乳製品事業を始めた中沢乳業は、以降もパイオニアであり続けた。

現在国内で当たり前に流通しているサワークリーム、そしてクロテッドクリーム。これらいずれも、日本に紹介したのは何を隠そう中沢乳業なのだ。

高度経済成長期にあたる1960年ごろ、中沢乳業は当時のお客様だったソビエト(現ロシア)大使館で「スメタナ」という料理用発酵クリームに出会う。これは現地の定番料理ボルシチに添えて食べられるものだが、当時の日本には全く知られていない代物だった。

その後の日本における食生活の西洋化を確信していた中沢乳業は、ロシアから本物の「スメタナ」を取り寄せ、開発に着手。乳脂と乳酸菌の配合バランスに難航しながらも試行錯誤を重ね、ついに大使館からお墨付きが出る品質を実現するに至った。「サワークリーム」と名付けられたこの製品は、1960年に製法特許を取得し、その後今日に至るまで広く親しまれている。

一方、クロテッドクリームの誕生は平成に入ってから。当時の中沢乳業では、世間でイギリス伝統のアフタヌーンティーが紹介され始めたことを受け同国の乳製品に対する関心を高めていた。イギリスで親しまれる乳製品のラインナップは、日本のそれとよく似ているのだという。ヘビークリーム、ライトクリーム、クリームチーズ…とイギリス人にもおなじみの乳製品が数多く揃う日本において未だ知られていなかったもの、それがクロテッドクリームだった。

紹介すれば、日本人の舌にもきっと合うに違いない。そう考えていた矢先、中沢乳業本社に東京・新宿の新たなホテル開業の報せが届く。「ラウンジでアフタヌーンティーを開催したい。このため、スコーンにつけるイギリス式のクリームを探している」そう相談を受けた中沢乳業は勿論快諾。急ピッチで開発が進められ、1994年、日本初のクロテッドクリーム「中沢クロテッド」が誕生した。

「知らない味」を求めて

「中沢クロテッド」の誕生から5年後、1999年の夏。現研究開発担当執行役員副本部長の行方美晴(なめかた・みはる)さんは、フランス・ブルターニュ地方のレストランに居た。

行方さんはこの場所から、新たな食文化を日本に伝える長い旅に出ることになる。研究に没頭する傍ら、日本人が未だ知らない乳製品を求めて海外へ足を運ぶことも多かったという行方さんの足跡から、中沢乳業のパイオニア精神を解き明かしていこう。

商品化された後もクロテッドクリームへの興味関心が尽きなかった行方さんは、現地ではどのように食されているかをよりリアルに知るためイギリスそしてフランスへと向かった。発祥の地でどう活用されているかを知ることは、より多くの人々に親しんでもらうものづくりのヒントになると考えての行動だった。

クロテッドクリームのさらなる可能性を求め、ヨーロッパ各地をめぐる日々。そのなかで、行方さんは偶然新たな光を見つけ出す。それが「レ・リボ(Lait Ribo)」だ。

「海外へ行くとその土地に根づいた乳製品を探し回るのが癖なんですが、その時は市場やスーパーなど足を運んだ先々で“Lait Ribot”と書かれた乳製品が目に留まって、ずっと気になっていたんです。同じ旅の何日目かに、今度はブルターニュのレストランにお邪魔する機会がありました。そこでベリーソースとソルベのデザートをいただいたのですが…このソルベが、なんと言うか、それまでまったく経験したことのない風味と食感だったんです。驚いて店の方に尋ねたところ、わかったのはこのデザートにも“Lait Ribot”が使われていたということ。それから日本に戻って、早速研究を始めました」

行方さんが訪れたのは、地産地消をコンセプトのひとつとして掲げるブルターニュ屈指のオーベルジュ。店で出される発酵バターは、店内の小さなバターチャーンで手づくりされていた。そしてその発酵バターをつくる際にできる発酵バターミルク=レ・リボを使ってつくられたのが、行方さんが食べたソルベだったというわけだ。

「ヨーグルトじゃないのに発酵風味があって、チーズほどねっとりしていない。まさに初めての感覚でした」

レ・リボとは、発酵クリームを分離させた後に残るバターミルクのこと。1950年代のブルターニュでは、農家が自ら搾乳し加工した飲料乳、バター、クリームを町場の商人に直接売買していた。彼らはバターをつくった際に生じるバターミルクを、家庭内でガレットの生地やパンづくり、そして飲料としても活用していたそうだ。

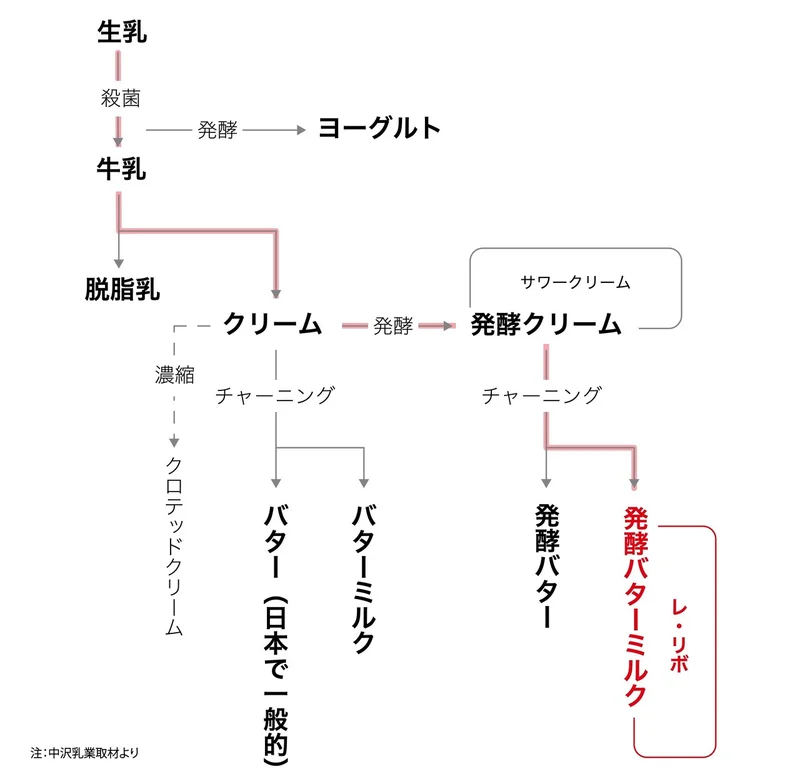

日本で一般的に知られるバターミルクといえば、非発酵のクリームをチャーニング(*1)して生じたバター粒以外の液体部分を指すのに対し、レ・リボの場合は乳酸菌によって半日以上発酵させた後にチャーニングを行う。発酵の一手間(*2)を加えることによって生じる深いコクと、乳酸菌特有のほのかな風味が特徴だ。

*1:エージングしたクリームを10℃以下の温度で激しく撹拌することにより、脂肪球を凝集させ大豆くらいの大きさのバター粒とそれ以外の成分に分離させる。バターづくりの中心となる工程。

*2:「一手間」とは言っても、ヨーロッパでは元々バターと言えば発酵バターを指すのが一般常識だった。古来のバターは製造技術が未熟だったため、自然と発酵が進んでしまうことが多かったのがその要因のひとつ。一方日本に初めてバターが紹介された13-14世紀ごろには既に技術が進歩し、発酵させないバターがつくられるようになっていた。そしてその非発酵バターの製法が輸入され、そのまま定着して広まった。

食文化と共に届ける

行方さんは翌年再び渡仏し、レ・リボ生産を行う酪農家を訪れ生産工程を視察。また、本国で育まれたそのままの味を再現するため、使用する菌の選定にも力を注いだ。

「日本の主流は昔も今も非発酵バターなので、ほとんどの人が発酵バターに使われる乳酸菌の味にそもそも馴染みがない。今振り返れば、私がはじめに衝撃を受けた理由もそこでした。あの時の驚きを、そのまま届けたかったんです」

試行錯誤の結果、理想とするレ・リボの味わいには、フランス定番の発酵クリームを再現した「クレームラフィネ(現クレームフレーシュ)」製造の際に使用していた乳酸菌が適していると結論づけた開発部。味わいの要となる菌が決まったことで、製品としての形も徐々に見えてきた。

一方で、海外の乳製品を日本に紹介する上で大きな壁となるのが乳価だ。

「日本は乳が生活に密着し発達してきた国ではないので、原料の価格がどうしてもヨーロッパより高くついてしまうんです(*)。価格が違うということは、使う人、食べる人にとっての価値も変わりますよね。シンプルに言えば、ヨーロッパでは気軽に使えるものでも、日本だと高級品になってしまうということです。

*酪農乳業の国際比較研究などを行うIFCN(International Farm Comparison Network)がまとめた2016年の世界の乳価調査によると、日本の乳価は生乳100kg当たり95米ドル超で世界最高水準にあるという。この数値はEUやオセアニア、米国などの酪農主要国の30米ドル前後と比較しても群を抜いて高い。

本来バターミルクは「バターをつくる時に出る余り物」です。余ったバターミルクでパンを焼きましょう、じゃがいもにかけて食べましょう、って、本来はそういう立ち位置だったんですね。それを乳価の高い日本の文化のなかで同じようにやってうまくいくかと言ったら、やっぱり受け入れてもらえない。 だからこそ、本国の文化や価値観を理解した上で、それを私たちが紹介した後日本でどういう立ち位置になっていくのかを、開発の段階から必ずセットで考えていかないといけないんです」

そうですね。卵の選び方なんかも考え方は似てますよ。

店で使用する卵は、今はほぼ全てキューピーの冷凍卵。殺菌処理だったり、殻の混入の心配が要らないという衛生面での安心感がまず第一にあります。

それに加えて重要なのが、容量です。うちでは2kgのパック包装ではなく、少量でフィルム包装のものを使うようにしていて。2kgのほうが当然コストは抑えられますが、解凍にとにかく時間がかかるんですよ。前日から解凍することもあるくらいです。それに、一度解凍したら急いで使い切らないといけないという切迫感もあります。

ですがフィルム包装であれば、使いたいなと思ったらその場で必要な量だけ冷凍庫から出して、40度程度のぬるま湯につけて2~3分。それだけですぐに使えるようになります。

開発部では本場の味わいをそのままに、製菓製パン材料としての用途開発に重点を置くことで、日本のシェフたちの新たな材料としてのレ・リボの在り方を模索した。

製品の美味しさを知ってもらうためには、まずシェフたちに使ってもらい、適切な調理法で消費者の口に届けること。そのスタンスは、創業者・中澤惣次郎の時代から変わることのなく中沢乳業のDNAとして今に受け継がれている。

機を待ち続けた10年

そうして完成したレ・リボだが、なんと発売が開始されたのはそれから約10年後の2012年。東京で活躍するブルターニュ出身のあるシェフから「故郷のクリームを日本で再現したい」と相談を受けたことに端を発し、一気に製品化が進んだ。

以来今日に至るまで、レ・リボは日本のパティシエ、ブーランジェの表現の可能性を広げ続けている。今年7月には中沢乳業全面協力のもと、東京・日本橋兜町「ease」の大山恵介シェフによるブランド「レリボ」が渋谷に出店。シェフたちの感性を刺激するレ・リボの注目度は高まる一方だ。

しかし、なぜ10年も待ったのだろう?納得できる形が出来たのであれば、すぐにでも販売したって良かったのではないか?

「海外の乳製品をその国の食文化とともに届けることは、中沢乳業の開発者の使命だと考えています。使う人、食べる人に喜ばれないものは、いくらつくっても意味がないんです。ブルターニュの食文化にどれだけ欠かせないものであっても、残念ながら日本には馴染まないことだってあり得る。だからこそ、伝えるタイミングは慎重に見計いたいと思っていました。レ・リボは、お客様からの要望があったからこそ世に出すことができた製品です。

それに、ただ出して終わりというのではなく、出してから20年経ったときに日本の文化に馴染んでいるかどうかまでを一区切りとして考えようというのが社全体の方針。私たち開発者も、つくってから世に出して、さらにそれを日本の文化のなかで育んでいくところまでが使命であり、この仕事の醍醐味だと思っています」

受け入れられる土壌の醸成を見定め、世に放ち、長期的な視点でじっくりと育てていく。中沢乳業のものづくりは、乳製品の未来を信じこの手で拓く開発者たちの誇りと希望に満ちていた。

中沢乳業

〒105-0004 東京都港区新橋2-4-7

https://www.nakazawa.co.jp/