FOOD GEEKS | 食感をデザインする

クリップボードにコピーしました

article:Hiroya Kawasaki

自分の好きを探究し、優れた知見を持つギークと呼ばれる人たち。科学的方法や食文化などを手がかりに、食にまつわるあらゆる「なぜ?」と向き合う“食のギークたち”が、今気になるトピックや偏愛を思い思いに語るシリーズ企画

今回話を訊いたのは調理科学者の川崎寛也さん。料理におけるあらゆる要素を分解・再構築することで「おいしさをデザインする」という考え方を提唱する川崎さんが選んだテーマは「食感」。食感が果たす役割とそのメカニズムについて解説してもらいました。

1.食感をデザインするとは

デザインの語源はラテン語の「designare(デジナーレ)」で、「計画を記号に表す」という意味を持ちます。「デザインする」とは、単に物の外観を美しく整えるだけでなく、特定の目的を達成するために計画・設計し、その計画を具体的な形として表現する一連のプロセスを指します。このプロセスでは、問題の本質を見極め、その解決策を構築し、最適な形で実現することが求められます。

また、デザインは「問題解決のプロセスであり、美しい解の追求である」とも言われています。つまり、デザインすることは、現状をより望ましいものに変えるための計画を立て、それを実現する行為といえます。

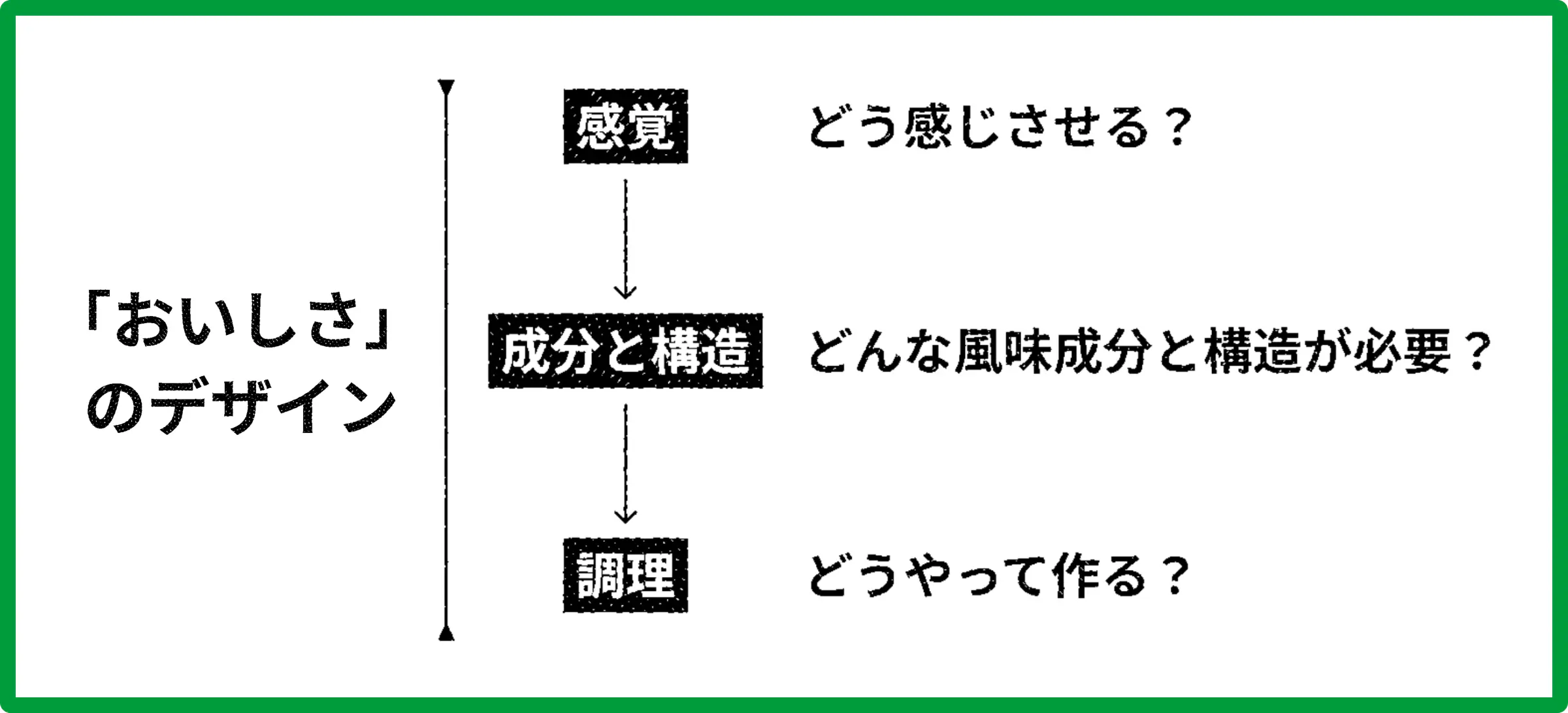

デザインを料理に応用した「おいしさをデザインする」という概念は、「食べる人にどう感じさせたいか」を考え、「その感覚を引き起こすにはどういう成分と構造が必要か」を考えてから、「どうやって作るか?」を考える一連のプロセスを指します。つまり、感覚、健康、文化的背景を考慮した食体験を設計することなのです。

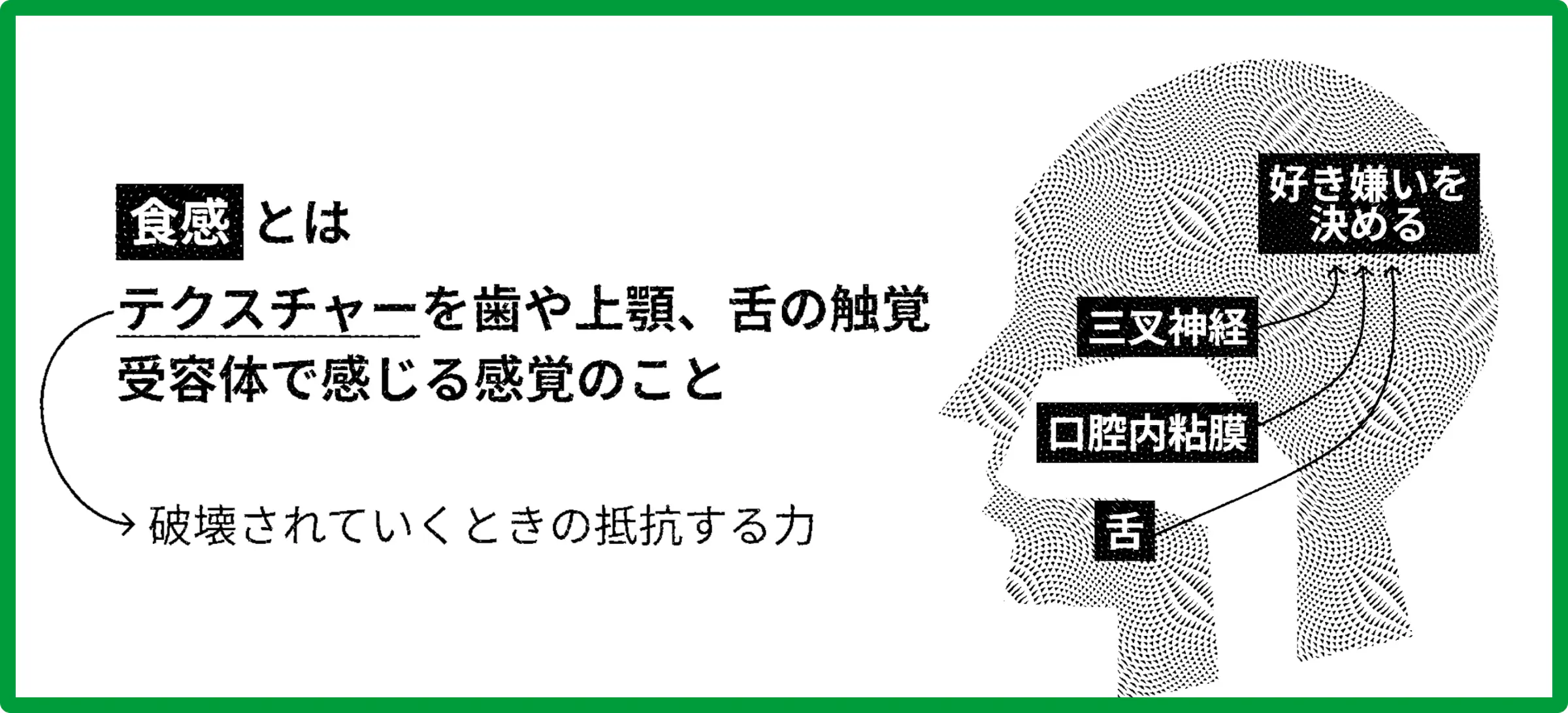

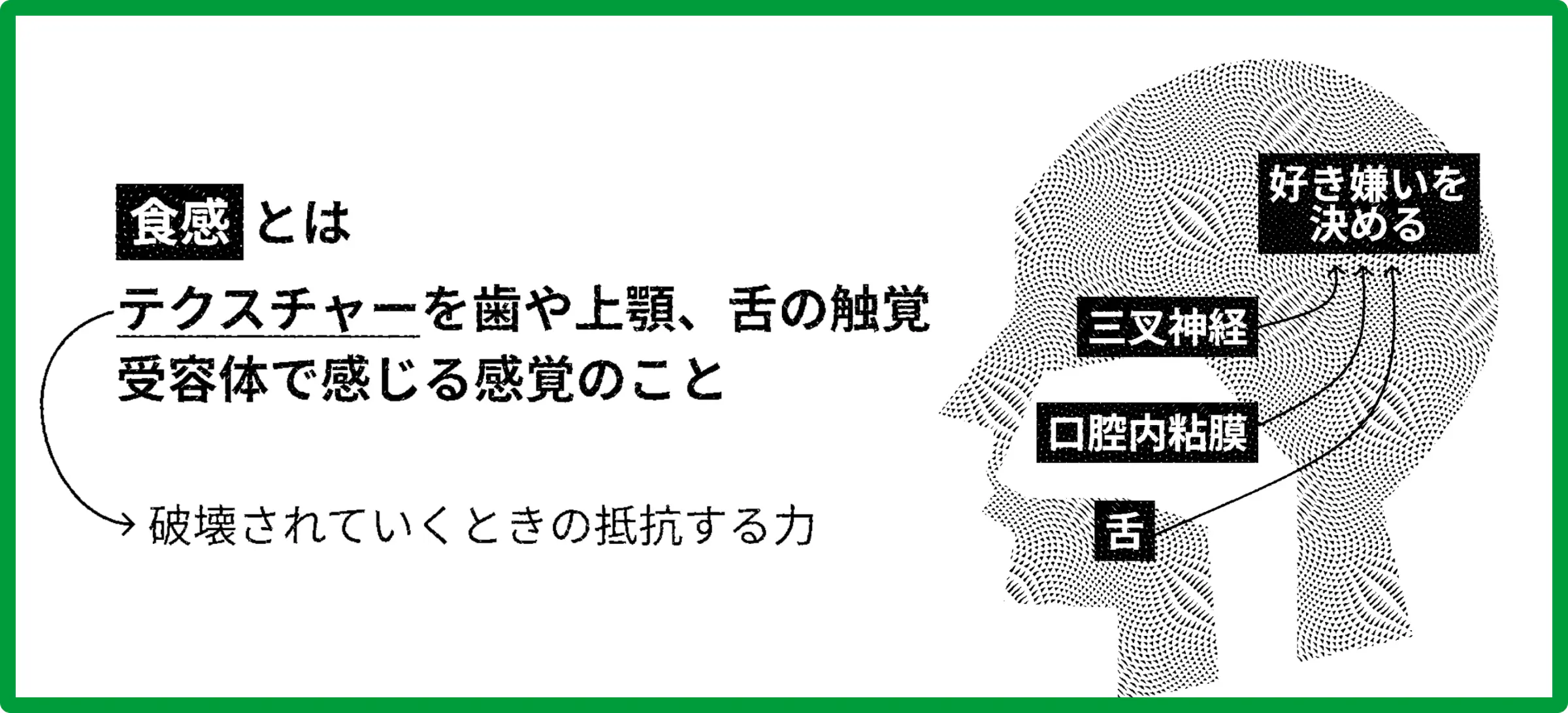

料理やお菓子づくりにおいて「食感」は、味覚や香りと並ぶ重要な要素です。そしてこの食感は、単なる物理的な感覚ではなく、口腔内の受容器(センサー)から脳に至るまでの複雑なプロセスによって認識されるものです。人間が食感を感じる仕組みを知ることで、食材の特性や構造をデザインするヒントが見えてきます。

2. 食感のメカニズム

2-1. 食感を感知する受容体

口腔内には、食感を感知するための受容器が多く存在しています。それぞれが特定の刺激に反応し、食感の細部を伝えます。

・ メルケル細胞(メルケル盤):舌や口腔粘膜に分布し、軽い接触や圧力、細かなテクスチャーの違いを感知します。チョコレートの滑らかな口どけやマーガリンの柔らかさを感じるのは、この受容器の働きによるものです。

・ マイスネル小体:口唇や舌先にあり、低周波の振動や滑りを感知します。ホイップクリームが舌先でふんわり溶ける感覚は、ここから生じています。

・ ルフィニ終末:歯根膜に多く存在し、咀嚼時の力加減や食物の弾力を感知します。パン生地やパイ生地の層が歯に伝わる感覚に寄与しています。

・ 自由神経終末:痛覚や温度変化を感知します。例えば、熱々の料理が「熱い」と感じるのは、この受容器の働きです。

2-2. 食感の信号伝達と脳での処理

受容器で感知された情報は、三叉神経や顔面神経などを通じて脳へ伝達されます。信号は脳幹を経由し、視床や体性感覚野、味覚野などで総合的に処理され、「食感」として認識されます。このプロセスにより、食物の質感や温度、痛みの情報が統合され、私たちはそれを「食べた感触」として実感します。

日本語には 445種類 の食感を表す用語があるとされています(早川, 2008)。これは他の言語と比較しても非常に多く、中国語では144語、フィンランド語では71語、フランス語では224語と、日本語の豊富さが際立っています。これは、日本人が食感を重要視してきた証拠でもあります。

2-3. 「ヘテロ感」と音の影響

人は、均一な食感よりも 「異なる食感の組み合わせ」 に快感を覚えます。これは「ヘテロ感」と呼ばれ、例えば天ぷらなら 「サクサクの衣」と「ふんわりした具材」 のコントラストがその魅力を引き立てます。パイ生地の層がホロホロと崩れるクロワッサンや、外はカリッと、中はモチッとしたパンケーキも、食感のバリエーションがあるからこそ人気なのです。

また、食感は「音」でも感じます。ポテトチップスを食べるときの「パリッ」、フランスパンをかじるときの「バリッ」、とんかつを噛んだ瞬間の「ザクッ」。これらの音は、ただの副産物ではなく、「食感の印象」を大きく左右します。実際、咀嚼音を変化させる実験では、クラッカーの音を加工することで、より分厚く感じさせることができたそうです。「聞こえる食感」は、私たちの味覚の奥深さを示す新たなフロンティアなのかもしれません。

3. 食感をデザインする視点

料理の食感は、調理法によって自在に操ることができます。例えば、野菜のシャキシャキ感を出すには、50~60℃の低温をゆっくり通過させることで、ペクチン(くだものや野菜などに含まれ、植物細胞をつなぎ合わせる働きをしている天然の多糖類)を強化するという科学的アプローチがあります。逆に、柔らかく仕上げるには高温で短時間加熱し、細胞壁を壊すことでトロリとした口当たりに変化させられます。食材の切り方、加熱温度、調味料の選び方--それらはすべて、「食感をデザインする」ためのツールなのです。

料理の味は時間とともに薄れても、食感の記憶は意外と長く残ります。子どもの頃に食べた、あの「もちもちの白玉」、母親が作ってくれた「カリッと焼けた餃子」、旅行先で味わった「ねっとりとした雲丹」。それらの記憶は、食感というフィルターを通して、私たちの舌と心に刻まれています。食感は「記憶に残るおいしさ」なのです。

このようなメカニズムを理解すると、料理や菓子づくりでは、どのような成分や構造が「理想的な食感」を生み出すかを考える必要があります。例えば、チョコレートの滑らかさ、マーガリンの柔らかさ、ホイップクリームの軽やかさを生むのは、脂質の結晶化が大きな役割を果たします。それぞれの成分の結晶化を適切にコントロールすることが、理想的な食感を生む鍵となるのです。

次回は「脂質をデザインする」という視点から、脂質結晶化の秘密を深掘りしていきます。

<プロフィール>

川崎寛也(Hiroya Kawasaki)

1975年兵庫県生まれ。生家は明治20年創業の西洋料亭「西洋亭」(現在は廃業)。2004年京都大学大学院農学研究科博士後期課程修了。博士(農学)。現在、味の素株式会社食品研究所エグゼクティブスペシャリスト。特定非営利活動法人日本料理アカデミー理事。専門は調理科学、食品科学、官能科学、味覚生理学。著書に「だしの研究」「料理のアイデアと考え方」(柴田書店)、「日本料理大全 だしとうま味、調味料」(シュハリ・イニシアティブ)、「味・香り『こつ』の科学:おいしさを高める味と香りのQ&A (柴田書店)」など。

https://hiroyakawasaki.wixsite.com/sensorydesignlab